« Oui, graphzines et fanzines, il s’agit de deux mondes différents, même si, de près, ils se ressemblent, et même s’il y a eu quelques convergences, des graphistes illustrant dans des zines de musique (Hello Happy Taxpayers, au hasard) par exemple. Mais ce ne sont pas les mêmes acteurs ni les mêmes centres d’intérêt. » -Peltex

“Le graphzine n’est pas un genre de fanzine, c’est autre chose.” -Xavier-Gilles Néret

Voir par exemple Teal Triggs, Fanzines, La révolution du DIY, Pyramyd, 2010. Il est significatif que cet ouvrage consacré aux fanzines n’évoque à aucun moment la notion de graphzine, pas plus que les principaux artistes et collectifs liés à ce mouvement – à l’exception de Gary Panter, réduit cependant au statut de « dessinateur humoristique » ayant participé à des fanzines punks. Si Teal Triggs utilise parfois le terme d’artzine, c’est seulement au sens d’un simple genre de fanzine parmi d’autres (musiczines, comiczines, modzines, queerzines, perzines, e-zines, etc.) : « les artzines se sont développés au Royaume-Uni avec l’essor des YBA (Young British Artists) et analysent la scène artistique expérimentale tout en offrant une vitrine à des oeuvres DIY », écrit-elle avant de citer une poignée d’exemples issus pour la plupart des années 2000. L’un des enjeux du présent essai est de soutenir que la notion de graphzine telle qu’elle s’est explicitement formulée en France dès les années 1980 est bien plus riche que celle d’artzine, entendu comme fanzine portant sur telle ou telle scène artistique. Ainsi que le souligne Dominique Leblanc (Peltex), qui chroniqua une multitude de graphzines et de fanzines dans La Langouste en 1987-1989 : « Oui, graphzines et fanzines, il s’agit de deux mondes différents, même si, de près, ils se ressemblent, et même s’il y a eu quelques convergences, des graphistes illustrant dans des zines de musique (Hello Happy Taxpayers, au hasard) par exemple. Mais ce ne sont pas les mêmes acteurs ni les mêmes centres d’intérêt. » Le graphzine n’est pas un genre de fanzine, c’est autre chose.

« La différence est majeure – affirme par exemple Blex Bolex. Le fanzine s’inscrit dans une logique d’amateurisme éclairé d’un genre, le graphzine dans celui d’une maîtrise technique, en plus de prétendre être un événement (éditorial au moins) en soi. D’une certaine façon, le graphzine prétend (même si ce n’est qu’une prétention parfois peu avérée) être unique, même si et même grâce au fait qu’il existe en plusieurs exemplaires. […] Le graphzine est de l’ordre de la performance déclarée dans sa production, autant que le fanzine peut l’être dans la qualité (discutable ou non) de son propos. Le graphzine peut se passer de tout propos, le fanzine, non. Le fanzine est “fan” de quelque chose, le graphzine est “fan” de lui-même avant toute chose – théoriquement du moins. Le graphzine est un genre : on peut imaginer des fanzines qui parlent de graphzines (et il en existe), l’inverse n’existe pas. » (Chemin Papier, L’illustration et ses marges, Le Signe Éditions, 2018, sous la direction de Vincent Tuset-Anrès.) Ainsi, La Langouste, déjà évoquée, et Le Retour des Zôzos (18 numéros entre 1989 et 1996, édités par Franck Garcia) sont des fanzines qui traitent de fanzines et de graphzines.

“Graphzine isn’t a kind of fanzine, it’s something else.”

GRAPHZINE IS UNCLASSIFIABLE

See, for example, Teal Triggs, Fanzines, La révolution du DIY, Pyramyd, 2010. Significantly, this book on fanzines never mentions the notion of graphzine, nor the main artists and collectives associated with this movement – with the exception of Gary Panter, who is reduced to the status of a “cartoonist” who participated in punk fanzines. If Teal Triggs sometimes uses the term artzine, it’s only in the sense of a simple fanzine genre among others (musiczines, comiczines, modzines, queerzines, perzines, e-zines, etc.). ): “artzines developed in the UK with the rise of the YBAs (Young British Artists), analyzing the experimental art scene while providing a showcase for DIY works”, she writes, before citing a handful of examples, mostly from the 2000s. One of the challenges of this essay is to argue that the notion of graphzine, as it was explicitly formulated in France in the 1980s, is far richer than that of artzine, understood as a fanzine focusing on a particular art scene. As Dominique Leblanc (Peltex), who reviewed a multitude of graphzines and fanzines in La Langouste in 1987-1989, points out: “Yes, graphzines and fanzines are two different worlds, even if they look very similar up close, and even if there have been a few convergences, with graphic designers illustrating music zines (Hello Happy Taxpayers, by chance), for example. But they’re not the same players, nor do they have the same interests.” Graphzine isn’t a kind of fanzine, it’s something else.

Random Forest > A Reading Room / Johan Kugelberg > boo-hooray.com

“There’s a major difference – says Blex Bolex, for example. The fanzine is part of a logic of enlightened amateurism of a genre, the graphzine of technical mastery, in addition to claiming to be an event (editorial at least) in itself. In a certain way, the graphzine claims (even if it’s only a claim that’s sometimes unproven) to be unique, even if and even thanks to the fact that it exists in several copies. […] The graphzine is of the order of a declared performance in its production, as much as the fanzine can be in the quality (debatable or not) of its content. The graphzine can dispense with any purpose, the fanzine cannot. The fanzine is a “fan” of something, the graphzine is a “fan” of itself above all else – theoretically, at least. The graphzine is a genre: you can imagine fanzines that talk about graphzines (and there are some), but the opposite doesn’t exist.” (Chemin Papier, L’illustration et ses marges, Le Signe Éditions, 2018, p. 61, edited by Vincent Tuset-Anrès.) Thus, La Langouste, already mentioned, and Le Retour des Zôzos (18 issues between 1989 and 1996, edited by Franck Garcia) are fanzines that deal with fanzines and graphzines.

LE GRAPHZINE EST INASSIGNABLE

« Les vieux fanzines étaient laids, grisous, mal fichus. Grâce aux nouvelles photocopieuses les graphzines sont noirs, durs et élégants. / Les années 80 se veulent vidéo, clips et électroniques, et pourtant les journaux envahissent les librairies spécialisées. […] Une boulimie de papier s’est emparée des jeunes graphistes. Objets luxueux ou petites feuilles anthracite, les graphzines sont beaux et peaufinés. Fini les fanzines militants chiants tirés sur une ronéo pourrie. Fini la bonne parole. Place à l’expression, vive les images sales. »

C’est ainsi qu’André Igwal introduisit en 1984 dans l’éphémère magazine Zoulou ce terme alors inédit dans les médias de masse, graphzine – ou grafzine, gravezine, selon les différentes orthographes de l’époque –, pour rendre compte avec enthousiasme de ce qu’il appelait la nouvelle vague graphzine et contribuer à sa diffusion.

Qu’est-ce qu’un graphzine ? Que désigne ce mot-valise, contraction de graphisme et de magazine, qui a commencé à être employé en France dans les années 1980 pour qualifier des objets hétéroclites apparus lors de la décennie précédente, et qui a fini par s’imposer non seulement chez ceux qui les font ou les collectionnent, mais aussi à un niveau institutionnel ? Lise Fauchereau, de la Bibliothèque nationale de France, institution qui tâche de les collecter depuis 1995 dans son département des Estampes et de la photographie et en conserve à ce jour près d’un millier, en propose la définition suivante : « Le graphzine est un livre graphique sans texte, réalisé le plus souvent en photocopie, en sérigraphie ou en offset. Il est façonné à la main, en atelier, dans le salon ou sur la table de cuisine, ce qui explique souvent son faible tirage et son prix peu élevé. » Étant de surcroît rarement paginé, régulièrement dépourvu de mention d’auteur et d’édition, et n’ayant en général pas d’ISBN, le graphzine se soustrait à l’obligation de dépôt légal et se révèle particulièrement atypique pour les bibliothécaires soucieux des nomenclatures permettant de cataloguer et de conserver les ouvrages.

Il est en réalité difficile de parler de graphzine au singulier, tant ce phénomène, du fait de sa vitalité, est polymorphe et échappe ainsi à toute tentative de définition stricte en vue d’une classification institutionnelle. Celle proposée par Lise Fauchereau a le mérite de la clarté et de la généralité, mais c’est aussi sa limite : trop générale, elle ne permet pas de penser la variété de la chose en question, et encore moins ses enjeux. Elle est en outre fort discutable, un graphzine n’étant pas nécessairement un livre graphique sans texte, sauf à vouloir en exclure, par exemple, la plupart des numéros d’Elles Sont De Sortie (ESDS), d’Amtramdram ou les premières livraisons d’Hôpital Brut, au Dernier Cri, et, en définitive, une multitude d’ouvrages aux expérimentations graphiques singulières, ce qui appauvrirait beaucoup cette notion et en diminuerait l’intérêt.

Le graphzine diffère du fanzine, zine de fan informant le lecteur sur un domaine de prédilection : la science-fiction – dès les années 1930 aux États-Unis –, la bande dessinée, le polar, un groupe de rock, le cinéma de genre, quelque cause que ce soit, etc. Comme son nom le laisse entendre, le graphzine est, quant à lui, principalement graphique. Raison pour laquelle il peut être sans texte, et il l’est souvent. Mais ce n’est qu’une possibilité, parce qu’un texte n’est pas seulement un instrument de communication de messages ou d’informations. Comme le savent bien les poètes, Stéphane Mallarmé en tête, un texte a une dimension sonore et visuelle. Dans un graphzine digne de ce nom, les textes éventuels, de différentes longueurs, sont graphiquement intégrés aux images, ou interagissent avec elles, au point de faire eux-mêmes image, par leur dimension calli/typographique. Il n’y a pas de règles préétablies en ce domaine. Chaque artiste peut inventer, à condition qu’il en ait la puissance, ses propres formes.

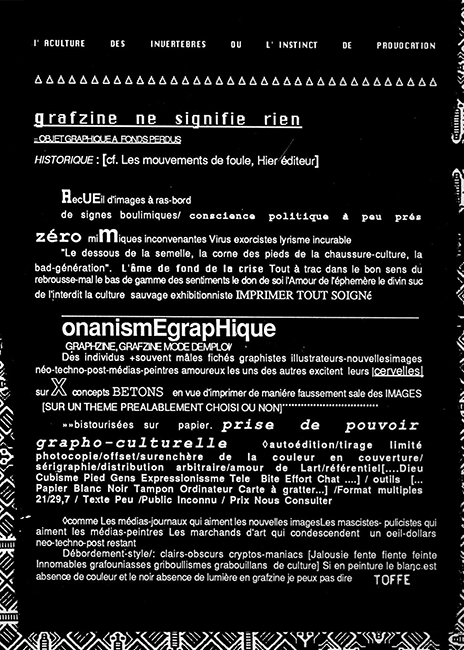

Parce que les graphzines échappent, par leur vitalité et leur caractère polymorphe, à toute classification institutionnelle, et plus généralement à toute tentative d’assignation à quelque place que ce soit, seule une caractérisation elle-même polymorphe peut en rendre compte avec pertinence. L’une des plus belles et suggestives est peut-être à cet égard celle que proposait Toffe dès 1986 dans un texte du catalogue Rumeur d’Images, Avant-gardes graphiques en France, publié à l’occasion d’une exposition collective à Berlin-Est. Ce texte, dû à un praticien historique du graphzine, co-éditeur à l’époque avec Philippe Gerbaud d’Au sec ! Suprême d’images, formule avec humour et dans une typographie déjantée qui fleure bon les années 1980 une caractérisation ouverte du graphzine (dont le texte n’est pas a priori exclu, puisqu’il écrit « Texte Peu »).

Avec le recul du temps, cette page, parodiant les manifestes des premières avant-gardes, en particulier Dada, sonne on ne peut plus juste. Par son ouverture d’esprit, elle est pertinente pour caractériser des publications très diverses, allant de celles de Bazooka et d’ESDS, dès la seconde moitié des années 1970, à celles de Nazi Knife, créé en 2006, en passant par une ribambelle d’ouvrages, comme ceux de l’APAAR ou du Dernier Cri.

Ce texte est un court extrait du livre de Xavier-Gilles Néret : Graphzine Graphzone, coédité par Le Dernier Cri et les Éditions du Sandre en 2019. Ce livre, achevé pour l’essentiel en janvier 2016, était dédié à Jacques Noël (1946-2016), qui en fut le premier lecteur.

Xavier-Gilles Néret > GRAPHZINE GRAPHZONE

Don’t forget to visit &

buy some books and prints !

LE DERNIER CRI, 41 Rue jobin, 13003 Marseille